Cela faisait longtemps que je n’avais pas parlé de Rimbaud. Je vous propose donc aujourd’hui la lecture de l’un de ses sonnets.

LA MALINE

Dans la salle à manger brune, que parfumait

Une odeur de vernis et de fruits, à mon aise

Je ramassais un plat de je ne sais quel met

Belge, et je m’épatais dans mon immense chaise.

En mangeant, j’écoutais l’horloge, — heureux et coi.

La cuisine s’ouvrit avec une bouffée

— Et la servante vint, je ne sais pas pourquoi,

Fichu moitié défait, malinement coiffée.

Et tout en promenant son petit doigt tremblant

Sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc,

En faisant, de sa lèvre enfantine, une moue,

Elle arrangeait les plats, près de moi, pour m’aiser ;

— Puis, comme ça, — bien sûr, pour avoir un baiser, —

Tout bas : « Sens donc : j’ai pris une froid sur la joue… »

Charleroi, octobre 1870.

Source : Wikisource.

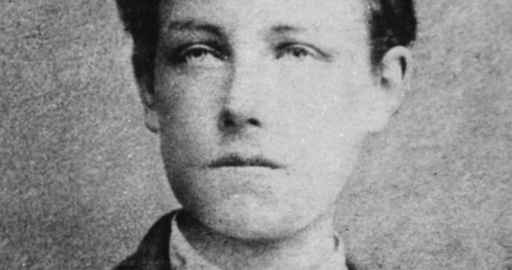

Rimbaud, quand il écrit ce poème en octobre 1870, sait que de très nombreux poètes ont écrit de sublimes sonnets avant lui. Il sait avec quel génie un Ronsard a su reprendre des centaines de fois cette forme pour peindre une Cassandre idéale, sublimée par les références mythologiques. Il sait comment Du Bellay a utilisé le sonnet pour peindre la souffrance de l’exil, en des vers également devenus célèbres. Il n’ignore pas que maintes Fleurs du Mal de Baudelaire sont également des sonnets. Alors quand, à seize ans, Rimbaud écrit, à son tour, un sonnet, il sait qu’il ne peut faire autrement que de jouer avec cet héritage, et choisit volontairement pour sujet une scène familière et prosaïque.

Où donc se situe le récit ? Pas dans un noble palais, ni dans un lointain pays que l’on pourrait idéaliser à loisir. Il n’est pas question ici de mythologie, mais d’une « salle à manger » de Belgique (et on apprécie le contre-rejet de l’adjectif « belge »), où le poète dit avant tout qu’il prend plaisir à faire bonne chère. D’emblée, ce sont les odeurs « de vernis et de fruits » qui attirent le poète, qui insiste sur le confort matériel : il se met « à [son] aise ». Quand il affirme « je m’épatais dans mon immense chaise », il souligne le plaisir qu’il prend à s’asseoir pour manger. Il ne s’agit pas de se tenir bien droit pour faire bonne impression, mais au contraire de s’étaler confortablement sur la chaise. Autrement dit, Rimbaud ne boude pas son plaisir. Il se comporte en bon vivant : « Je ramassais un plat ». On peut comprendre qu’il se ressert volontiers après avoir été servi.

Le même plaisir hédoniste marque le deuxième quatrain. Le rythme binaire des adjectifs « heureux et coi » renvoie à la satisfaction des plaisirs simples de la vie. Le poète est tout à son plaisir de bien manger, dans un repas simplement rythmé par le bruit de « l’horloge ». Cette précision marque le caractère parfaitement banal de la scène : quelle salle à manger n’a pas son horloge ? Cette dimension prosaïque peut suggérer qu’il n’est pas besoin d’un palais princier ou d’un repas de ministre pour être heureux et jouir de l’existence.

Le tiret, la conjonction « Et » et le passage au passé simple introduisent alors une rupture dans le poème. Ce qu’on pourrait appeler un « élément perturbateur », pour reprendre un terme emprunté à la narratologie. Soudain, quelque chose se passe. Et que se passe-t-il ? « La servante vint ». Le poète dramatise cette entrée en scène. On remarquera que, traditionnellement, c’est souvent lorsqu’on change de strophe que s’opère un changement de ton : ici, Rimbaud fait surgir son personnage au milieu de la deuxième strophe.

Il s’agit, là encore, d’un personnage ordinaire, une simple « servante » comme il y en avait beaucoup à l’époque. Le terme est sans doute volontairement péjoratif, là où le poète aurait pu choisir « femme de chambre », « cuisinière », etc.

L’incise « je ne sais pas pourquoi » accentue l’impression de deus ex machina, suggérant que cette servante surgit de façon inopinée. On pourrait la paraphraser en « comme si de rien n’était » avec un clin d’œil appuyé au lecteur : Rimbaud sait très bien pourquoi la servante arrive, et il veut suggérer que c’est pour autre chose que simplement pour amener le dessert. En effet, elle a une tenue pour le moins suggestive, « fichu à moitié défait, malinement coiffée ».

Une telle expression est intéressante. L’adverbe « malinement » se retrouve dans le poème intitulé « Première soirée ». Il fait de la femme une alliée du Malin, conformément à une longue tradition qui remonte à la Bible. Être « malinement coiffée », c’est être apprêtée de façon à séduire.

De fait, la deuxième partie du poème insiste sur la dimension sensuelle. Plus précisément, la jeune fille est présentée à travers un lexique de la fragilité et de la pureté. L’adjectif « petit », le duo de couleurs « rose et blanc », la précision « enfantine » insistent sur la jeunesse de la servante. Les mouvements de la jeune fille sont perçus par le narrateur comme autant de gestes de séduction : les gestes de « son petit doigt tremblant » et sa « moue » éveillent le désir du poète.

Le dernier tercet est marqué par des ruptures syntaxiques, notées par les tirets. Après « puis », il n’y a aucun verbe pour annoncer le discours direct. Ce style presque télégraphique intensifie la situation, comme pour la rendre présente sans médiation, sans l’intermédiaire d’un récit explicatif. L’incise « comme ça » emprunte au langage familier, et suggère plus qu’elle ne décrit l’attitude de la jeune fille. La parenthèse « bien sûr, pour avoir un baiser, » permet au poète de commenter cette attitude, sur un ton de certitude qui confine à la fanfaronnade. La précision « tout bas » se lit comme une quasi-didascalie qui intensifie le caractère sensuel de ces paroles prononcées comme un murmure. Le discours direct permet de faire entendre les mots mêmes de la jeune fille, avec leur candeur touchante et leur incorrection quant au genre de « froid ».

C’est ici le langage populaire qui s’invite dans le sonnet, et y occupe la meilleure place : le dernier vers. L’ensemble du poème servait en réalité à préparer cette phrase inattendue, qu’il faudrait peut-être, lors d’une interprétation à voix haute, prononcer avec un accent volontairement populaire, afin de bien marquer la rupture d’avec le reste du poème, et de donner toute sa portée à cette invitation à toucher la « joue » de la jeune fille, candidement impudique…

*

J’aime beaucoup la simplicité et le naturel que Rimbaud parvient à introduire au sein de la forme fixe du sonnet, sa capacité aussi à rendre intéressante une scène pourtant volontairement présentée dans le cadre banal et prosaïque d’une simple salle à manger. J’aime aussi la façon dont Rimbaud parvient à croquer la figure très « nature » de la jeune servante, et à rendre très vivante la sensualité qui apparaît entre les deux personnages. Si, vous aussi, vous avez aimé ce poème, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire, ou à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à consulter les autres articles consacrés à Rimbaud, qui est un poète que j’apprécie beaucoup…

J’aime beaucoup ce poème et la présentation que tu fais aide à le savourer. Impressionnant et toujours moderne Rimbaud ! Merci de donner à lire la poésie que l’on ne va pas assez chercher dans les livres.

J’aimeAimé par 2 personnes

Merci beaucoup pour cette belle présentation de » la maline ». Lire et relire Rimbaud est un petit moment de bonheur.

J’aimeAimé par 3 personnes

2 suggestions supplementaires pour élargir le champ intertextuel de cette fine analyse : la référence aux scènes d intérieur à sujet parfois grivois de la peinture flamande du siècle d or, et l évocation des réputées dentelles de Malines dont on faisait les coiffes…

J’aimeAimé par 3 personnes

Merci beaucoup pour ces précisions !

J’aimeJ’aime

très belle analyse fort éclairante

J’aimeJ’aime